直交配列表とは

直交表とは、任意の因子について、その水準のすべての組合せが同数回ずつ現れるという性質をもつ実験のための割り付け表である。

一般に要因配置型の実験では、少なくとも因子の水準数の積の回数だけ実験数が必要になり、因子数が多くなると実験回数は膨大な数になってしまうという欠点がある。

求める交互作用が少なければ、直交表を用いることによって多くの因子に関する実験を比較的少ない回数で実施することができる。

表記について

表記について

直交配列表はと表記される。

直交配列表を表すLは、直交配列表のもととなるラテン方格(Latin Square)の頭文字である。

Nは行数を表し、1行が1つの実験なので、つまりNは実施する実験回数となる。また、このNを直交配列表の大きさと呼ぶ。

mは列の数を表す。2水準系では全体の自由度がN-1であり、1列の自由度が2-1=1なので、列の数mはN-1となる。

列には要因(主効果、交互作用、誤差)を割り付ける。

列の数がm個の場合、最大m個の要因について、効果の有無を知ることができる。

直交配列表

4通りの水準組み合わせで3つの要因を表す。

直交配列表

8通りの水準組み合わせで7つの要因を表す。

直交配列表

16通りの水準組み合わせで15の要因を表す。

2水準系直交配列表について、例えば上記の表には15個の列があるが、隣り合うどの2列を見ても (1,1)(1,2)(2,1)(2,2)は同じ回数だけ現れる。

さらに大きな2水準系直交配列表として、、

も一応存在するが実験回数が多くなりすぎ、一部実施法と交絡法を応用した直交配列表実験の特性があまり活かせないので一般的ではない。

実験の計画について

実験の計画とは、知りたい要因(主効果、交互作用、誤差)を直交配列表のどの列に割り付けて実験を実施するかを決めることである。

直交配列表の各列の係数は1と2なので、各列の自由度は1となる。

2水準の因子あるいは2水準の因子間の交互作用はいずれも自由度が1なので、直交配列表の1つの列に割り付ければ良い。

例えば因子を4つ(A、B、C、D)取り上げる実験だと、主効果は4つで、2因子交互作用は6つ(AxB、AxC、AxD、BxC、BxD、CxD)あるので全部で計10個の要因効果を考える必要がある。すべて割り付けようとすると、直交配列表では列の数が足りなくなる。

2因子交互作用でも技術的に見て、あるいは過去の知見から交互作用があるとは考えられない因子同士では、交互作用は割り付けない。もし6つの2因子交互作用の組み合わせの内、2つの交互作用だけを取り上げるなら要因効果は計6個となりで実験できることになる。(=実験回数の省略ができる)

直交配列表で実験を計画する時の注意点として、主効果も交互作用も割り付けていない列を「誤差列」として最低1列は確保しておく必要がある。

誤差列からは、実験誤差の大きさを推定することができ、効果を知りたい要因が交絡していないことを確認する。

割り付けをする方法は以下の2つがある。

1.成分記号を用いる方法

2.線点図を用いる方法

成分記号による実験の計画

直交配列表の任意の2列の係数を、(第i列の係数,第j列の係数)と表記すれば、(1,1)(1,2)(2,1)(2,2)の組み合わせとなる。

さらに2列の係数が(1,1)と(2,2)のように同じ係数ならば「1」

(1,2)と(2,1)のように異なる係数ならば「2」となる他の1列がある。

例えばの第1列と第2列について見てみると第3列がこれに対応する。

第3列のように2列の組み合わせによって係数が決まる列は、もととなる2列の交互作用効果が表れる。この時、・・・=1となる。

線点図による実験の計画

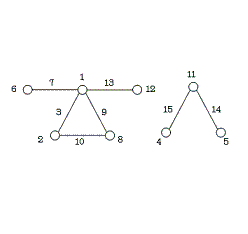

線点図は要因効果の割り付けを視覚的に分かりやすくしたもので、因子を点で、交互作用を線で表す。直交配列表の大きさによって、あらかじめ用意された何パターンかの線点図があるので、それを部分的に改変して使う。

の線点図の例

の線点図の例

![図解入門 よくわかる 最新 実験計画法の基本と仕組み[第2版] 図解入門 よくわかる 最新 実験計画法の基本と仕組み[第2版]](https://m.media-amazon.com/images/I/51n9KVjByAL._SL160_.jpg)